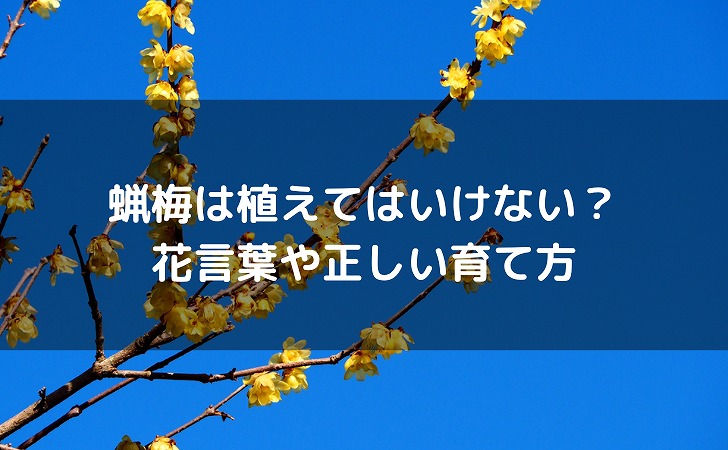

冬の寒さに負けない美しい花を咲かせる蝋梅(ロウバイ)。その香りと色から、日本のお正月に欠かせない植物として親しまれています。

蝋梅には毒性があったり花が咲かない時期が長いことから「蝋梅は庭に植えてはいけない」と言われることがあります。また、花言葉は怖いと言われることもあります。

こうしたことから蝋梅を植えてみたいという方でも心配になってしまうかもしれませんが、適切な管理を行えば問題なく育てられる植物なので、安心して育ててほしいと思います。

この記事ではそんな蝋梅の育て方や考えられるデメリットとその対策、鉢植えでの育て方についても紹介します。

蝋梅とは

冬の静寂を破るように咲き誇る蝋梅(ロウバイ)は、厳しい寒さの中で黄金色の花を纏う特別な存在です。

その名前の通り、花びらは蝋細工のような独特の質感と光沢を持ち、見る者を魅了します。中国原産のこの落葉低木は、江戸時代初期に日本へ渡来し、冬の庭に彩りと芳香をもたらす貴重な花木として愛されてきました。

蝋梅の最大の魅力は、12月中旬から2月にかけて放つ甘く豊かな香り。他の植物がまだ冬の眠りについている時期に、その芳香は新しい年の始まりを告げるかのようです。

中国では「雪中の四花」の一つとして尊ばれ、雪景色の中でひときわ映える黄色い花は、春の訪れを待ち望む人々の心を温めてきました。

英語では「Wintersweet(ウィンタースウィート)」と呼ばれるこの植物は、その名の通り「冬の甘さ」を私たちに届けてくれます。和風庭園にも洋風ガーデンにも自然に溶け込むその姿は、シンプルながらも奥深い魅力を湛えています。

蝋梅は庭に植えてはいけない5つの理由

蝋梅を庭に植えてはいけないと言われる理由は、主に以下の5つが挙げられます。

- 毒があるため

- 根が広がりやすいため

- 花を咲させづらいため

- 鳥害にあう可能性があるため

- 剪定が難しいため

それぞれの理由と対策についてもう少し詳しくお伝えしていきます。

毒があるため

蝋梅の実には強い毒性があります。

アルカロイドの一種カリカンチンが含まれており、誤って食べたり触れたりすると中枢神経系に影響を与えて、強直性痙攣や呼吸促迫などの中毒症状を起こす可能性があります。

庭に植える場合は小さな子供やペットが誤って口に入れることの無いように注意が必要です。

根が広がりやすいため

蝋梅の根は広範囲に渡って広がる性質があるため、これにより他の植物の生育が阻害される可能性があります。

また、場合によっては敷石などの庭の構造物、建物の基礎や地下の配管設備にダメージを与えかねません。

そのため、周囲の状況を十分に考慮して適切な場所を選定することが重要です。

花を咲かせづらいため

蝋梅は、種から育てると5年以上、苗木からでも開花までに数年は必要な植物です。

花を鑑賞することが主な目的で植える場合は、長い間待つ必要があるほか、剪定の時期や方法を間違えると花芽がつかなくなったり、花が咲かなくなったりする可能性もあるので注意が必要です。

鳥害にあう可能性があるため

蝋梅は特にヒヨドリが花や蕾を好んでつついて、せっかく花を咲かせたのに食べられてしまう可能性があります。

蝋梅の花を食すヒヨドリ pic.twitter.com/HIrzocRhv1

— おはる (@oharu0408) January 12, 2023

また、好んで鳥が集まると糞や鳴き声が周囲の迷惑になることがあるので、蝋梅を植える場合は場所にも気を付けておきたいところです。

剪定が難しいため

蝋梅の剪定は難しく、タイミングや剪定方法を正しく行わないと生育に影響を及ぼしてしまいます。

来シーズンの開花へ影響が出ることもあるため、正しい時期に正しい方法で剪定をする必要があります。

蝋梅を庭に植える際に気を付けるべきこと

蝋梅を庭に植えてはいけないと言われる理由はありますが、植える際に気を付けることで、必ずしも植えるのを諦める必要はありません。

蝋梅を植える際に気を付けるべきポイントをまとめます。

- 子どもやペットが実を食べないようにする

- 正しい時期と方法で剪定を行う

- 鳥害対策を行う

それぞれの方法について補足をしていきます。

子どもやペットが実を食べないようにする

子どもや犬猫などのペットが誤って蝋梅の実を食べないようにする必要があります。

物理的に囲いをするなどするのが有効です。

正しい時期と方法で剪定を行う

初めてだと難しく感じますが、正しい方法を知ることで適切な剪定を行うことができます。

剪定を行う時期と方法については剪定の項をご参照ください。

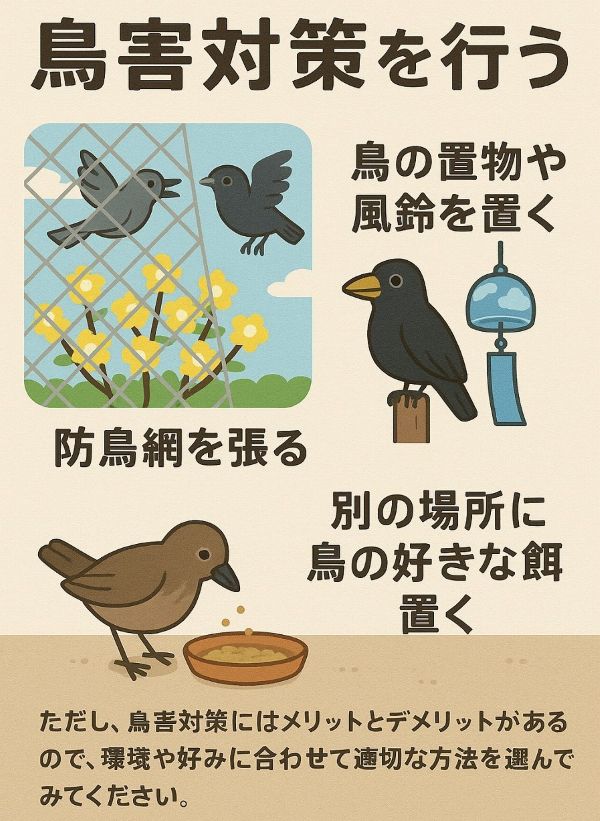

鳥害対策を行う

蝋梅の鳥害対策としては、以下のような方法が考えられます。

- 防鳥網を張る

- 鳥の置物や風鈴を置く

- 別の場所に鳥の好きな餌を置く

ただし、鳥害対策にはメリットとデメリットがあるので、環境や好みに合わせて適切な方法を選んでみてください。

蝋梅の毒の致死量

前述したとおり、蝋梅の果実や種子にはアルカロイド系の有毒成分が含まれています。

主な毒性物質はカルコンやフラボノイド誘導体とされており、これらが体内に入ると様々な中毒症状を引き起こす可能性があります。

蝋梅の正確な致死量(LD50値)については、残念ながら詳細な科学的研究データが限られています。これは実験的な毒性試験がヒトに対して倫理的に実施できないことや、動物実験のデータも網羅的ではないためです。

なお、動物実験では日獣会誌には以下の記述が掲載されています。

マウス,ラット,ウサギに致死性や強い興奮作用を示すことが分かっており,半致死量(LD50)はそれぞれ順に,44mg/kg,17mg/kg,8mg/kg であった。

引用:日獣会誌

もし蝋梅の果実や種子を誤って摂取した場合は、以下の対応を取ることが重要です。

- すぐに医療機関(ペットの場合は獣医師)に連絡する

- 可能であれば摂取した量や時間を伝える

- 自己判断で無理に吐かせようとしない

- 医療機関の指示があるまで飲食物を与えない

万が一の事態になってから慌てることのないように、事前に対処方法を知っておくことが大切です。

蝋梅を庭に植えるメリット

庭に植えてはいけないと言われることがある蝋梅ですが、植える場所や剪定方法などを気をつけることで、いくつものメリットがあります。

ここでは蝋梅を植えるメリットとして、この3点をご紹介します。

- 早春の香りと花を楽しめる

- 低木でシンボルツリーに適している

- 切り枝や盆栽にも使える

それぞれのメリットについて少し補足をしていきます。

早春の香りと花を楽しめる

厳しい寒さの中で咲く蝋梅は、庭に春の訪れを告げる貴重な花木です

真冬から早春にかけて咲く黄色い花は、一輪一輪は小さいものの、ロウ細工のような繊細な花が枝いっぱいに咲き誇る様子は見事です。

特筆すべきは、その芳香の強さと質の高さです。甘く清々しい香りは庭全体に漂い、散歩の途中で足を止める近所の方も多いでしょう。

低木でシンボルツリーに適している

蝋梅は最終的な樹高が2-3メートル程度と、一般的な庭木としては扱いやすいサイズに収まります。

枝振りの美しさと、幹の年輪を重ねた風格は、庭のシンボルツリーとして申し分ありません。

落葉後も枝の配置が美しく、冬でも絵になる姿を見せてくれます。また、コンパクトなサイズながら存在感があるため、小さな庭でも主役として活躍できます。

切り枝や盆栽にも使える

蝋梅は切り枝として活用できる点も大きな魅力です。

花の咲いた枝を切り取って花瓶に活けると、室内にも早春の香りを運んでくれます。

また、樹形の美しさと小さな葉を活かして盆栽仕立ても可能です。盆栽にすることで、ベランダや窓際でもコンパクトに育てることができ、香りと花を間近で楽しめます。

蝋梅の実は取った方がいい理由

たまに「蝋梅の実は取った方が良いの?」と聞かれることがありますが、蝋梅の実は取った方がいいというのは本当です。

蝋梅の実には毒があるので、食べたり誤って摂取したりしないようにすることも理由の一つですが、実を長く付けると樹の体力を奪ってしまうことからも早めに取る方が樹の好影響を及ぼします。

鳥害を防ぐのにも役立ちます。

まとめ:蝋梅は庭に植えてはいけない理由と適切な育て方

蝋梅は庭に植えてはいけないと言われる理由には、毒性や開花の難しさなどがあります。

しかし、これらの問題は食べたりしなければ影響がないものや、剪定や鳥害対策をすれば解決できるため、絶対に植えてはいけないと言うほどのデメリットとはなりえません。

強いて言えば剪定が難しいですが、専門の業者に依頼すれば、それほど大きな問題にもなりません。

むしろ蝋梅を庭に植えるメリットは多く、冬に美しい花が咲き香りも良いので、庭木として魅力的な植物なので前向きに検討してみて欲しいと思います。

蝋梅の剪定を行ってくれる業者としては様々ありますが、お庭レスキュープロさんだと1本あたり550円~というお手頃な価格で対応してくれるので、まずは見積もりを取ってみるのも良いでしょう。