ハーブを庭に植えてハーブガーデンを作りたいという方は多いと思いますが、植えるハーブ選定には注意が必要です。

一見無害に見えるこれらの植物の中にも、地植えすると驚くべき繁殖力を発揮したり、毒性を持っていたりして、思わぬトラブルを引き起こす種類が存在するためです。

「ミントテロ」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、庭の一角に植えたミントが、気づけば庭全体を覆い尽くしてしまう……そんな事態も決して珍しくありません。

また、大きく育ちすぎるハーブや、香りが強すぎるハーブも、近隣トラブルの原因になりかねないのです。

この記事では、庭に植える際に注意が必要なハーブの特性と、それでもハーブを楽しみたい方のための適切な管理方法をご紹介します。

正しい知識を身につけて、トラブルのない美しいハーブガーデンを楽しむための参考にしてみてくださいね。

ハーブを地植えするのに注意が必要な理由

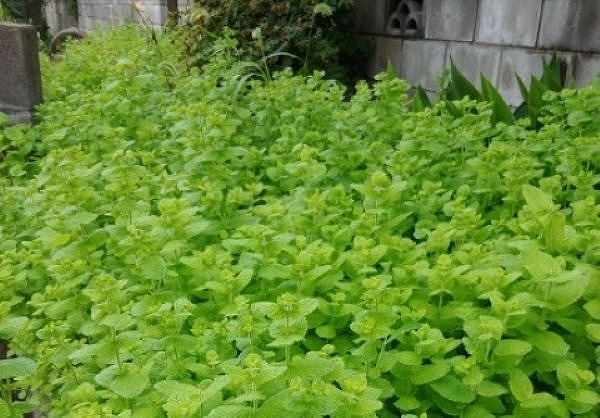

大繁殖している庭植えしたミント

多くのハーブは庭づくりに彩りを添え、香りや見た目でも楽しませてくれますが、中には地植えに向かないものもあります。

理由としては主に以下の4つがあり、他の植物の生育を妨げたり、思わぬトラブルの原因になってしまうことがあります。

1. 繁殖力が非常に強い

一部のハーブは、地下茎や種で爆発的に繁殖します。

ミントなどがその代表で、放っておくと他の植物のスペースを奪ったり隣の敷地にまで広がってしまうことも。除去には手間と時間がかかるため、地植えする際は十分に注意が必要です。

必要に応じて鉢植えやプランターで管理しましょう。

2. 毒性がある

ハーブには薬効があるものが多い一方で、毒性を持つ種類も存在します。

例えば、ルーやタンジーなどは、誤って口に入れると健康被害を引き起こす恐れがあります。特に小さなお子さんやペットがいる家庭では、植える前にしっかりと安全性を確認することが大切です。

3. 香りが強すぎる

ハーブの香りは魅力の一つですが、種類によっては非常に強く、周囲の人にとっては不快に感じられることもあります。

例えば、ペニーロイヤルミントなどは刺激が強めです。香りの好みには個人差があるため、庭のどこに植えるか、風向きなども考慮しましょう。

4. 大きく育ちすぎる

中には樹木のように大きく成長するハーブもあります。

例えば、ローリエ(月桂樹)は放置すると10m以上になることも。ローズマリーも条件次第では2m近くまで育ちます。

大きくなりすぎると、日陰をつくったり落ち葉で迷惑をかける原因にもなるため、成長サイズを事前に確認し、定期的な剪定を心がけましょう。

ハーブは上手に育てれば庭をより魅力的にしてくれる存在ですが、地植えをする際にはそれぞれの性質を理解しておくことが大切です。事前に調べて、無理なく楽しめるガーデニングを目指しましょう。

「庭に植えてはいけない」と言われるハーブを上手に管理する方法

一見便利で魅力的なハーブですが、中には「庭に植えてはいけない」と言われるほど、扱いに注意が必要な種類も存在します。

特に問題となるのは、以下の4点です。

- 繁殖力が強すぎること

- 毒性があること

- 香りが強すぎること

- 大きく育ちすぎること

それぞれの問題に対する、実践的な管理方法をご紹介します。

繁殖力が強いハーブの管理方法

繁殖力が旺盛なハーブを地植えする場合、根や種が予想以上に広がってしまうのを防ぐ対策が必要です。地中に「底を抜いた鉢」や「ルートバリア」を埋めてから植えることで、根の広がりを抑えることができます。

こぼれ種で増えるタイプのハーブには、花が咲いたら早めに摘み取る、種が落ちる前に収穫するなどの対応が効果的です。

広がりやすいハーブを上手にコントロールするには、定期的な手入れが欠かせません。

毒性や強い香りがあるハーブの管理方法

毒性や強い香りは、あとから調整できるものではないため、植える前の下調べが何より重要です。

特に、小さな子どもやペットがいる家庭では、誤って口にすることがないような場所を選ぶようにしましょう。香りの強いハーブは、近隣の方にとって不快に感じられる場合もあるため、敷地の境界線付近への植栽は避けるのが無難です。

対応策として、プランターや鉢植えで育てれば、移動や管理もしやすくなります。

大きく育つハーブの管理方法

ローリエ(月桂樹)やローズマリーなど、一部のハーブは樹木のように大きくなる場合があります。地植えする前に、将来的なサイズを確認し、スペースに余裕をもたせて植えましょう。

成長スピードが早いものは、こまめな剪定や株分けが不可欠です。

また、品種によって大きさに違いがあるので、比較的小型の品種を選ぶことも有効な対策です。

ハーブが想定以上に大きくなってしまうと、他の植物の日照を妨げたり、落ち葉のトラブルを招く原因にもなりかねません。

「庭に植えてはいけない」と言われるハーブの例

これまで、ハーブの種類によっては庭に植えてはいけないと言われる種類があること、それぞれの理由に対する対策についてお伝えしてきました。

ここでは、実際にどんな種類のハーブが植えてはいけないと言われているのかについて、具体的な例を挙げてご紹介します。

また、それぞれ植えてはいけないと言われる理由についてもお伝えするので、これから植えてみたいと考えている方はぜひ参考にしてみてくださいね。

ミント

ミントは根が広がりやすく、他の植物の生育を阻害する可能性があり、時に「ミントテロ」と言われることもあるくらい侵略性の強いハーブです。

また、ミントは成長が早く大きくなりすぎることもあるため、地植えするとなかなか管理が大変で、庭に植えてはいけないハーブの代表例として挙げられることが多いです。

基本的にはミントは鉢植えやプランターで育てるようにすると良いでしょう。

ローズマリー

ローズマリーの根は強く、他の植物の根を圧迫してしまうことで、その植物の生育を阻害してしまう可能性があるため、庭に植える場合は、他の植物との距離を適切に保つ必要があります。

また、成長も早く品種によっては2mもの大きさになるものもあるため、小まめな剪定が必要になってきます。

ローズマリーは適切に育てている限りではそれほど大きな弊害になることはありませんので、育てる際はローズマリーの育て方のページをご参照ください。

レモングラス

レモングラスは、成長が非常に速く広範囲に広がるため、他の植物の生育を阻害する可能性があるほか、強い香りによって周囲の植物や環境に影響を与えることもあります。

そのため、庭に植える場合は適切な管理が必要です。レモングラスが広がりすぎないようにするためには、定期的に株分けを行ったり、適切なスペースを確保することが重要です。

レモングラスに関しても、適切に管理さえすれば大きな問題にはなりませんので、レモングラスの育て方のページを参考にしてみてくださいね。

ミソハギ

ミソハギは種子や地下茎によってすぐに増えていき、他の植物の生育の妨げになることがあります。

その強い繁殖力によって、隣の家の敷地にまで浸食してしまいトラブルの原因になりかねません。

なお、ミソハギは侵略的外来種リストにも掲載されているので、庭に植える際は特に注意が必要です。その他にもいくつかミソハギを育てる上での注意点がありますので、ミソハギの育て方のページをご参照ください。

蝋梅

蝋梅の美しい花やその香りは日本のお正月を彩る一方で、その実には強い毒性があります。

そのため、蝋梅も植えてはいけないと言われることがあります。

実を食べない限り大きな被害はありませんが、それ以外にも植えてはいけないと言われる理由があるので、蝋梅を植えてはいけない理由のページも併せてご参照ください。

ペニーロイヤルミント

ペニーロイヤルミントは強い繁殖力によって増えすぎてしまう可能性と、毒性があることから植えてはいけないと言われることがあります。

ただ、大人が誤って口にしてしまうことはないでしょうから、子供やペットさえ気を付ければ大きな問題になることはないでしょう。

虫除け効果やグランドカバーとしても使いやすいので、上手に活用したいハーブの一つと言えます。適切な育て方はペニーロイヤルミントの育て方のページをご参照ください。

ツワブキ

ツワブキも強い繁殖力によって増えすぎてしまう可能性と、毒性があることから植えてはいけないと言われることがあります。

ツワブキは根茎で増えるだけでなく、タンポポの綿毛ように種が風に乗って飛んでいくので、様々な場所でツワブキが増殖する可能性があるため、種の拡散対策は欠かせません。

毒性に関しては、子供やペットさえ気を付ければ大きな問題になることはないでしょう。

ツワブキの適切な育て方については、ツワブキの育て方のページをご参照ください。

トケイソウ

トケイソウはツルが伸びすぎて手に負えなくなったり、毒性があることから植えてはいけないと言われることがあります。

適宜、ツルを剪定するほか、葉や茎、果実に毒性に気をつけることで、トケイソウを楽しむことは可能です。

この他にも、植えてはいけないと言われる理由があるため、詳しくはトケイソウを植えてはいけない理由のページをご参照ください。

適切な育て方については、トケイソウの育て方のページにまとめています。

ミモザ

ミモザは成長スピードが早く、大木になってしまいやすいことから植えてはいけないと言われることがあります。

適宜、剪定をすることで大木になることを防げますが、剪定が難しい点も植えてはいけないと言われる理由の一つとなっています。

その他の理由については、ミモザを植えてはいけない理由のページをご参照ください。ミモザを小さく育てる方法についてもご紹介しています。

金木犀

金木犀は、大木になってしまう可能性とその香りによって近所迷惑になってしまう可能性があることから、植えてはいけないと言われることがあります。

なお、金木犀は鉢植えで小さく育てることも可能なので、育ててみたい方は鉢植えで育てることも検討してみても良いでしょう。

詳しくは、金木犀を鉢植えで小さく育てる方法のページをご参照ください。

ヨモギ

ヨモギは繁殖力が強く、他の植物の生育を阻害してしまうほか、ヨモギによって花粉症を発症させる可能性があります。

詳しくはヨモギを植えてはいけない理由のページにまとめているのでご参照ください。

オレガノ

オレガノは、根が深く広がり他の植物の繁殖を妨げてしまう可能性があります。

適度に収穫をすることで増えすぎをある程度防ぐことができますが、生育が盛んであるため頻度良く収穫を行わなくてはいけません。

適切な育て方については、オレガノの育て方のページをご参照ください。

シソ

シソは地下茎で増えるだけでなく、こぼれ種でも増えるので、短期間で広範囲に広がり他の植物の生育を妨げることがあります。

家庭菜園でシソを植えたために、一面がシソだらけになったというご家庭も少なくありません。

適切な栽培方法については、シソの育て方のページをご参照ください。

ラベンダー

ラベンダーを植えてはいけないとされる理由は他のハーブと少し異なっていて、特性を知っていればそれほど困ることもありません。

特にラベンダーは人気の高いハーブなので庭に植えたいという方は多いと思います。

庭にラベンダーを植えてみたいと考えている方は、適切なラベンダーの育て方を参考にしてみてくださいね。

西洋ニンジンボク(チェストツリー)

西洋ニンジンボクを植えてはいけないという理由としては、根張りが強いことが挙げられますが、これはそれほど大きな問題にはならないでしょう。

むしろ、生育が旺盛で高さが3mくらいになるほどで、想像以上に大きくなってしまったと感じる人は少なくないようです。

剪定をすることで小さく育てることも可能なので、これから植えてみたいとお考えの方は、西洋ニンジンボクの育て方のページをご参照ください。

ロシアンセージ

ロシアンセージは増えすぎたり大きくなりすぎることのほか、花粉症やアレルギーの原因になることがあるため、植えてはいけないと言われることがあります。

ロシアンセージの適切な育て方については、ロシアンセージの育て方のページをご参照ください。

チェリーセージ

チェリーセージも生育旺盛なことから他の植物の生育を妨げてしまうために、植えてはいけないと言われることがあります。

また、こぼれ種でも増えるので、そのまま植えていると一気に増殖する可能性もあります。

適切な育て方については、チェリーセージの育て方のページをご参照ください。

ホワイトセージ

ホワイトセージは適した条件だと繁殖力が強いことが植えてはいけない原因として挙げられますが、日本の土壌では栽培に適していないことも、原因として挙げられることがあります。

こうしたことから、ホワイトセージを育てるのは難しいと感じられる人も多いようですが、ポイントをつかめはそれほど難しくありませんし、植えてはいけないというほどのデメリットもありません。

詳しくはホワイトセージの育て方のページをご参照ください。

エルダーフラワー

エルダーフラワーは根や枝が広がって他の植物を圧迫するほど成長する可能性があるほか、樹高が10mほどにまで達することもあることから、植えてはいけないと言われることがあります。(詳しい内容については、エルダーフラワーを植えてはいけない3つの理由のページに詳しくまとめています。)

なお、大きくなりすぎるのを防ぐための方法については、エルダーフラワーの育て方のページをご参照ください。

ランタナ

ランタナは毒性やトゲがあることから植えてはいけないと言われることがありますが、これらの特性を知った上で適切に対処することで、適切に育てることができるはずです。

ランタナを植える際の注意点については、ランタナを受けてはいけない3つの理由のページに詳しくまとめているので参考にしてみてください。

ネモフィラ

ネモフィラはこぼれ種による増殖や育てる際に注意が必要な点が、植えてはいけないと言われる理由となっています。

ただ、こぼれ種や育て方のポイントを押さえることで、それほどデメリットを感じることなく育てることができるはずです。

詳細については、ネモフィラを植えてはいけない3つの理由のページとネモフィラの育て方のページをご参照ください。

それほど難しさを感じることなく、ネモフィラを育ててみようと感じていただけると思います。

クリーピングタイム

クリーピングタイムは主に繁殖力や管理の手間によって植えてはいけないと言われることがあります。

確かに繁殖力の強さは強く、植える場所によってはデメリットに感じることもあるため注意が必要です。

なお、クリーピングタイムを植えてはいけない理由のページでは、クリーピングタイムをグランドカバーに用いた状況についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ミョウガ

ミョウガは主に繁殖力の強さから植えてはいけないと言われることがあります。

地下茎で伸び、予想を超えて増えていく可能性があるため注意が必要ですが、適切に対策することで問題なく育てられるでしょう。

詳しくは、ミョウガを植えてはいけない理由のページをご参照ください。

アジュガ

アジュガは主に繁殖力の強さから植えてはいけないと言われることがあります。

ランナーで伸び、こぼれ種でも増えていくので注意が必要ですが、定期的に手入れをすることで問題なく育てることができるでしょう。

詳しくは、アジュガを植えてはいけない理由のページをご参照ください。

レモンバーム

レモンバームは主に繁殖力の強さから植えてはいけないと言われることがあります。

地下茎で増えるタイプで、あっという間に繁殖することもあるので注意が必要です。

詳しくは、レモンバームを植えてはいけない理由のページをご参照ください。

ジューンベリー

ジューンベリーは、鳥や害虫による影響や剪定の大変さなどから植えてはいけないと言われることがあります。

実際にジューンベリーを植えている人の口コミでも、鳥害や害虫によるデメリットを挙げる声は多く、植える際には場所などをしっかり検討した方が良いでしょう。

ジューンベリーを植えてはいけない3つの理由のページにも口コミを掲載しているので、参考にしてみてください。

ねむの木

ねむの木は繁殖力の強さや巨木になる性質などから植えてはいけないと言われることがあります。

植える場所の選定がとても大切ですが、巨木化しても問題ない状況であれば種さえ気をつけておけば問題なく育てることができるでしょう

詳しくは、ねむの木を植えてはいけない3つの理由のページをご参照ください。

コキア

コキアはこぼれ種によって勝手に増えていくことや、害虫や強風などによる被害を受けやすいため、植えてはいけないと言われることがあります。

こぼれ種の管理と適切な育て方さえ行っていれば、それほど難しいことなく育てられるでしょう。

詳しくは、コキアを植えてはいけない理由のページをご参照ください。

ブラックベリー

ブラックベリーは繁殖力の強さとトゲによる危険性、鳥害・害虫の被害に遭いやすいことなどから植えてはいけないと言われることがあります。

繁殖力の強さだけでも注意が必要なうえ、鳥害が害虫の対策も必要になるなど気をつけるべきポイントが多いので植える前にしっかりと検討しておくと良いでしょう。

ブラックベリーを植えてはいけない3つの理由のページに考えられるデメリットや対処法をまとめているので、参考にしてみてください。

まとめ:庭に植えてはいけない・増えすぎるハーブと適切な管理法

ハーブは私たちの生活に彩りと香りをもたらす素晴らしい植物です。しかし、その特性をよく理解せずに地植えすると、思わぬトラブルの原因になることもあります。

本記事では、庭で育てる際に注意が必要なハーブと、その適切な管理方法についてご紹介してきました。

たとえば、以下のようなハーブには特に注意が必要です。

- 繁殖力の強い「ミント」や「ペニーロイヤルミント」

- 大きく育ちやすい「ローズマリー」や「エルダーフラワー」

- 強い香りを放つ「レモングラス」など

これらのハーブを安全に楽しむためには、以下の対策が効果的です。

- 繁殖力の強いハーブは、鉢植えやプランターで育てましょう

- 地植えする場合は、ルートバリアを設置して根の広がりを防ぎましょう

- こぼれ種で増えるタイプは、花が咲いたら早めに摘み取ることが大切です

- 大きく育つハーブは、定期的に剪定してサイズを管理しましょう

- 毒性のあるハーブは、子どもやペットが触れない場所で育てましょう

- 香りの強いハーブは、近隣への配慮として敷地の境界から離して植えましょう

適切な知識と管理を身につければ、「植えてはいけない」とされるハーブでも、その魅力を安心して楽しむことができます。

ハーブの特性を理解し、自分の庭やライフスタイルに合った育て方を選ぶことで、トラブルのない豊かなハーブガーデンを実現しましょう。

庭づくりには、時間をかけて育てる楽しみがあります。今回ご紹介した注意点を参考に、自然と調和した素敵なハーブガーデンをぜひ作り上げてください。

ハーブの香りに包まれた心地よい空間は、きっとあなたの暮らしに特別な癒しをもたらしてくれることでしょう。